OCCHI APERTI E PENSIERO LUNGO

Si parla molto, di questi tempi, di «piano Mattei per l’Africa». Nessuno tuttavia ci ha ancora spiegato «come». Come chi lo evoca pensa di attuarlo? Con quale visione, quali competenze, quali strumenti? In che modo l’Africa può diventare non solo un mercato di sbocco, ma anche e soprattutto un luogo di crescita economica, produttiva, culturale e personale per chiunque voglia accostarvisi?

Mi auguro che nei miei scritti si colga quali e quante siano le promettenti opportunità che questa terra può offrire a chi le sappia cogliere, sia esso impresa o ente culturale, associazione umanitaria o libero professionista. Ma come beneficiarne davvero, in maniera sostenibile e non strumentale, senza perdersi nei meandri complessi di continente immenso, ancora problematico per molti aspetti e soprattutto estremamente variegato?

Vorrei rispondere con una sola parola, frutto della mia esperienza diretta sul campo: strategia. Chi voglia avere successo in Africa – o, per meglio dire, con l’Africa – deve andare oltre il puro tatticismo di breve respiro, che ha caratterizzato finora l’impegno occidentale in questo continente (ivi compreso, temo, anche il «piano Mattei» di cui sopra), e “pensare lungo e lontano”. Perché in fondo è questa, la strategia: somma di visione e lungimiranza.

Nel 2019 ci fu a Genova una tavola rotonda proprio sul tema Che cos’è la strategia? L’analista geopolitico Dario Fabbri riassunse bene, nel suo intervento, ciò che credo e che ho potuto sperimentare. Disse, in sostanza, che la tattica è l’adattamento al tempo in cui si vive, caratterizzato da arbitrarietà perché dipende dalle risorse che abbiamo a disposizione e dall’atteggiamento nostro e di coloro con cui ci confrontiamo.

E aggiunse: «Sul piano geometrico, la strategia è un percorso da A a B e la tattica sono i molteplici punti che dobbiamo attraversare per arrivare alla meta. Altra differenza: lo stratega deve possedere una straordinaria conoscenza della storia e della geografia del soggetto cui si interessa, nonché una grande sensibilità per riconoscere e distillare l’essenziale. Il tattico invece deve lavorare più a compartimenti stagni».

È proprio così, soprattutto in Africa, dove il primo ad arrivare sul campo deve, necessariamente, essere uno stratega. Poi seguiranno i tattici, in corso d’opera. Ma se si comincia dalla tattica, o se si usa solo quella stand alone, senza cioè che sia sorretta da un impianto strategico, inevitabilmente si commettono errori.

E perché la strategia è vitale per costruire relazioni proficue e durature con il continente africano? In primo luogo perché, lo abbiamo visto, le terre oltre il Mediterraneo sono una realtà complicata e in profonda evoluzione. E non c’è tattica che sia in grado di comprendere la complessità e il cambiamento. La tattica è concentrata sul “qui e ora”, sul risultato immediato, sul pensiero breve. La complessità e il cambiamento richiedono invece la capacità di leggere il qui ma anche l’altrove, l’oggi ma anche il domani e, qualche volta, pure l’ieri: spesso quello che succede adesso o potrebbe succedere in futuro è condizionato infatti, soprattutto in un continente dalla storia lunga e tormentata come l’Africa, da quel che accadde in passato.

In secondo luogo, gli africani hanno essi stessi un impianto intellettuale che può definirsi strategico: prendono tempo, riflettono molto, sono prudenti, considerano le variabili di ogni decisione sul presente, sull’avvenire e sull’insieme dei loro interlocutori.

Infine, molti dei problemi che insorgono nel concludere affari in Africa si affrontano solo con un pensiero strategico, cioè con la capacità di valutare in simultanea l’obiettivo da conseguire e i pro e i contro dei mezzi a disposizione per raggiungerlo.

Corruzione, il tatticismo più stupido

Potrei fare centinaia di esempi in merito. Mi limiterò a uno, fondamentale: la corruzione. Nonostante gli encomiabili sforzi per combatterla, questa piaga resta un ostacolo ancora presente e preoccupante.

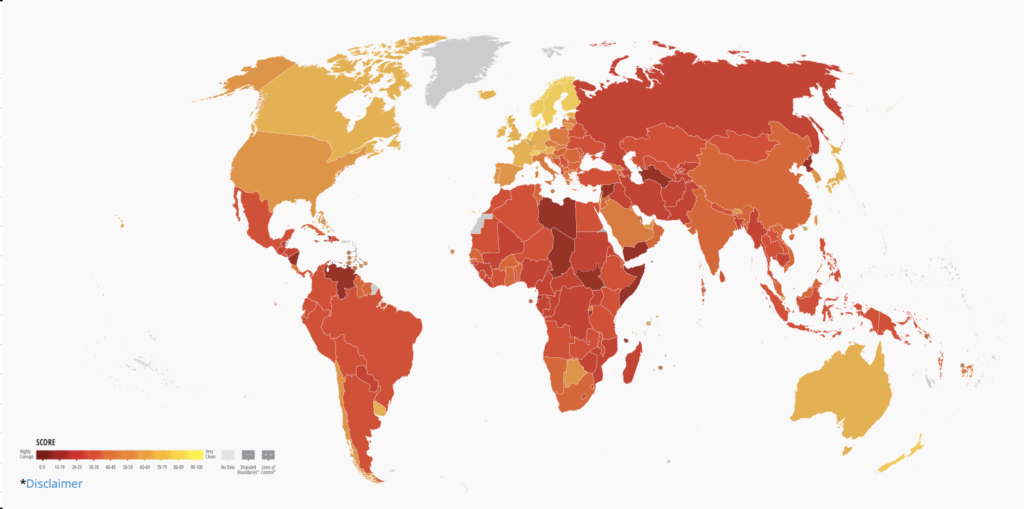

Per rifarci all’indice CPI (Corruption Perception Index) pubblicato ogni anno dall’autorevole centro studi berlinese Transparency International e basato su analisi e sondaggi condotti da 13 centri di ricerca diversi in 180 Paesi, l’ultima edizione, uscita nel gennaio 2023 e riferita all’anno 2022, riporta significativi miglioramenti nella lotta alla corruzione in 6 Stati subsahariani: Seychelles (+ 18 punti), Angola (+ 14), Costa d’Avorio (+ 10), Senegal (+ 7), Kenya e Tanzania (+ 6). Tuttavia molti restano i Paesi il cui rating – su 100 parametri o punti di valutazione totali – resta inferiore a 50.

I casi peggiori sono quelli del Sud Sudan e della Somalia, che con 13 e 12 punti rispettivamente si collocano nella parte più bassa della classifica mondiale, insieme con la Siria. Esempi virtuosi sono invece le Seychelles e Capo Verde, che con 70 e 58 punti sono meglio posizionati dell’Italia (che ha ottenuto 56 punti e resta il Paese più corrotto dell’Europa occidentale). Quanto al Nord Africa, Transparency International parla di «corruzione politica rampante», soprattutto in Libia (17 punti) e Tunisia (44).

Da questo profilo sintetico, emerge con chiarezza come i Paesi più corrotti siano sempre quelli più poveri o vittime di conflitti o ancora governati da despoti: fame, guerra e dittature non solo minacciano la vita e la libertà, ma sono fucine di corruzione perché, nel caos che generano, è più facile per pochi arricchirsi alle spese di molti.

Il mio parere è che l’Africa diventerà adulta e potrà fruire pienamente del suo grande potenziale solo quando riuscirà a sconfiggere questo dramma, le cui conseguenze restano devastanti. Le iniziative concrete in corso sono molte. Per portarle a compimento è necessario tempo, perché più un male è antico, più è difficile da guarire.

Un fattore favorevole è la consapevolezza, ormai diffusa tra i nuovi leaders, che la corruzione è l’esatto contrario dello sviluppo. Proprio per questo la cito in relazione alla strategia: chi corrompe o chi si lascia corrompere ha, sempre, un pensiero tattico e breve.

Per illustrare ciò che intendo, vorrei rifarmi alla mia esperienza personale. Quando ho intrapreso la mia carriera africana, da imprenditore prima e da dirigente di un grande gruppo industriale poi, molti dei miei colleghi mi hanno proposto con solerzia agenti o intermediari in vari Paesi. Mi sono accorto con il tempo che il loro criterio di selezione prioritario era… la disinvoltura nella pratica del malaffare. Un agente onesto era considerato ingenuo, se non sciocco, e certamente incapace, per usare una terminologia diffusa nelle aziende, di “portare a casa il risultato”. Un agente in grado di arrivare ai vertici di uno Stato e pagare mazzette era ritenuto invece un fuoriclasse.

Potrei raccontare in dettaglio la vicenda di un intermediario in Tanzania, ora in prigione, i cui clienti europei hanno dovuto sborsare penali assai elevate al governo di Dodoma. O di un altro, accusato di associazione mafiosa aggravata e arrestato mentre tentava la fuga a Bangkok. O di un terzo che ha mandato all’aria un grosso affare in Etiopia perché ha proposto denaro alla persona sbagliata. Potrei citare la vicenda di una grande azienda italiana bandita per molti anni dal Kenya e solo di recente riammessa al suo mercato per aver corrotto il ministro locale delle Finanze, finito agli arresti. Ma non è questa la sede per entrare nei dettagli.

Mi limiterò a riprendere una frase che ho usato in alcuni convegni cui ho preso parte: la corruzione è stupida. È stupida perché è un fuoco d’artificio. Conduce a guadagni immediati nel breve termine e compromette nel medio-lungo la redditività di qualunque impresa (poiché rappresenta un costo), la sostenibilità del suo lavoro e, soprattutto, la sua reputazione. Come noto, la reputazione è un bene intangibile che ci vogliono decenni per costruire e pochi minuti per distruggere. Insomma, chi corrompe assume, per interesse personale o per incoscienza, il rischio di compromettere in un istante il futuro di molti. La strategia è l’esatto contrario. Richiede, ovviamente, persone che possiedano il talento di definirla e il coraggio di praticarla.

In conclusione, se volete riuscire in Africa, usate il pensiero lungo. Non solo è più etico, ma è anche più sicuro.

Marketing: la chiave per comprendere una società e i suoi bisogni

La seconda chiave d’accesso all’Africa che vorrei suggerire è il marketing, troppo spesso considerato, almeno in Italia, disciplina “leggera” o accessoria, ma in realtà sostanziale. Tra le tante definizioni che ne sono state date, prediligo questa, molto semplice, di uno dei suoi maggiori studiosi, Philip Kotler: «Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento di bisogni umani e sociali». In tal senso è il fratello gemello della strategia, cui regala, in fase di elaborazione, le informazioni che le servono per definirsi e dalla quale riceve, in fase operativa, gli orientamenti sulle direzioni da prendere.

Questo connubio è particolarmente necessario in Africa. Troppi sono coloro che hanno affrontato il mercato africano in maniera improvvisata ed estemporanea, cercando di proporgli qualunque cosa avessero già a disposizione nei loro magazzini, preferibilmente se invendibile nei loro paesi d’origine. L’idea sottintesa è che tanto gli africani capiscono poco e accettano tutto. Non è decisamente più così, soprattutto ora in tempi di concorrenza aggressiva dei giganti dell’est. Lo spazio per le aziende europee c’è sempre ed è grande. Le preoccupazioni generate dal neocolonialismo cinese non potranno che estenderlo. Ma ora occorre scegliere con oculatezza i propri mercati di sbocco e proporsi di soddisfare sul serio i loro «bisogni umani e sociali». Che sono infiniti e, proprio per questo, ardui da selezionare.

Gli strumenti che possono aiutare sono quelli classici del marketing: dalla valutazione dell’accessibilità e attrattività di ogni mercato rispetto al prodotto o servizio che si intende offrire, alle sue barriere d’accesso, in primo luogo quelle finanziarie. Per lavorare in Africa soprattutto chi propone progetti a lungo termine e di costo elevato – come quelli infrastrutturali – deve sapersi organizzare per ottenere finanziamenti adeguati e collaborare con le istituzioni sia locali sia del proprio Paese d’origine per metterli a punto.

Molto importanti sono anche le modalità d’ingresso, cioè la maniera in cui ci si intende strutturare per essere presenti sul mercato prescelti. Le vie più consuete sono tre: esportazione pura e semplice, insediamento produttivo o accordi di collaborazione. Io suggerisco spesso di identificare un partner locale, che prenda in carico parte delle attività, conosca bene la legislazione del suo paese e possa gestire aspetti pratici e burocratici su cui sarebbe arduo vegliare da lontano. Ormai l’Africa dispone di una serie di giovani imprenditori, in vari settori di attività, specializzati nel collaborare con aziende ed enti stranieri con professionalità e serietà.

Specialmente per chi vende beni di largo consumo (ma non solo), è inoltre indispensabile valutare il proprio posizionamento rispetto alla concorrenza, per non cadere nella trappola del me too, e segmentare adeguatamente la domanda dal punto di vista geografico, demografico, psicologico e comportamentale. In Africa lo ritengo indispensabile proprio alla luce della sua grande varietà di climi, orografie, tradizioni, religioni e culture. Come scrisse un giornalista polacco, corrispondente in Africa: «Questo continente è troppo grande per essere descritto. È un oceano, un pianeta a se stante, un cosmo vario e ricchissimo. È solo per semplificare che lo chiamiamo Africa».

Al fine di capire la domanda e rispondere adeguatamente ai «bisogni umani e sociali» di questo «oceano a se stante» per me sono stati preziosi due strumenti: l’approccio multiculturale e… l’anticipazione.

La multiculturalità o, come la si chiama spesso, cross-cultural management consiste in sostanza nella comprensione delle società diverse dalla propria secondo parametri che vadano oltre la pura valutazione personale, viziata spesso da pregiudizi o legittime lacune informative. Per farlo associa antropologia, psicologia, statistica ed economia.

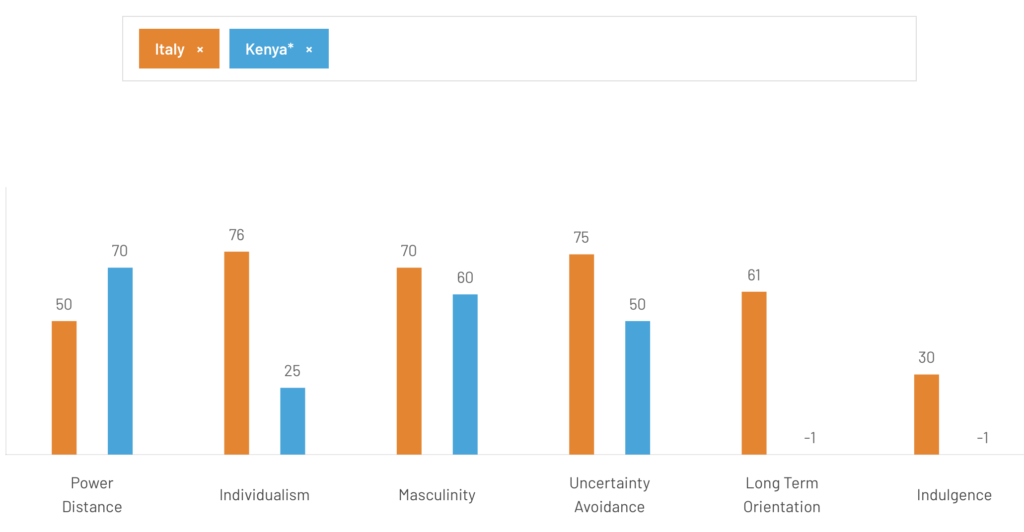

Tra gli studiosi che si sono occupati della materia prediligo il famoso olandese Geert Hofstede, forse perché ha maturato il suo metodo all’interno di un’azienda: prima di diventare professore di antropologia, ha percorso infatti una lunga carriere manageriale in IBM.

Partendo dall’assioma che ognuno di noi porta in sé pensieri, sentimenti e azioni che ha maturato nel corso della sua vita e la cui fonte originaria risiede nell’ambiente sociale in cui ha vissuto e vive (famiglia, scuola, lavoro, amici, comunità), Hofstede ha individuato nel tempo sei parametri di valutazione della cultura collettiva di una società e dei suoi abitanti, nonché i criteri per misurarli e per compararli a quelli predominanti in altre parti del mondo. Sono questi:

- Distanza dal potere, cioè grado di libertà contrapposto a organizzazione rigidamente gerarchica di una società;

- Individualismo o collettivismo;

- Mascolinità, intesa come tendenza a una società competitiva e dura, o femminilità, cioè grado di solidarietà ed equilibrato rapporto tra lavoro e vita privata;

- Accettazione o evitamento dell’incertezza;

- Orientamento al breve o al lungo termine;

- E infine indulgenza o, in altre parole, propensione a godere dei piaceri della vita oppure tendenza alla rinuncia e al sacrificio.

Ognuno di questi concetti, così come delle sue implicazioni concrete sulle dinamiche sociali e le tendenze di mercato, meriterebbe un capitolo a se stante.

Mi limiterò a un esempio pratico: il confronto tra due nazioni citate spesso in queste pagine, cioè il Kenya e la nostra, l’Italia. Il centro studi Hofstede consente infatti di comparare tra loro i Paesi d’interesse in tempo reale. Come ci si aspetta, la società keniota è più gerarchica, collettivista e predisposta ad accettare l’incertezza di quella italiana. Uno dei risultati è tuttavia abbastanza sorprendente: la nostra si rivela come più “mascolina” (cioè aggressiva, competitiva, orientata al potere, poco solidale e poco femminista) di quella keniota. Ancora una volta, mai cedere alla tentazione del pregiudizio, particolarmente in Africa.

Chiudo con l’ultimo ingrediente che mi sembra importante per interagire in maniera fruttuosa con l’Africa: l’anticipazione. Gli africani – almeno quelli tra loro di età più matura – non sono sempre abituati a identificare ed esprimere i loro bisogni in maniera chiara. Decenni di colonizzazione e di dittature non aiutano di certo a dire apertamente ciò che si pensa e ciò che si vuole. Anticiparne le esigenze è quindi sia un atto di attenzione sia… uno strumento di marketing.

A me capitò in Uganda. Nel 2007 Kampala, la sua capitale, avrebbe ospitato la riunione di tutti i capi di stato del Commonwealth. Dopo tre anni d’Africa avevo ormai maturato una certa conoscenza dei miei interlocutori e, per tornare a Hofstede, del loro minore o maggiore «orientamento al futuro».

All’epoca collaboravo con diverse aziende italiane del settore difesa e sicurezza ed ebbi un’intuizione. Poiché la bella Kampala si trova a pochi chilometri dal Lago Vittoria, mi dissi che avrebbero certamente portato i 53 dignitari loro ospiti, regina Elisabetta II compresa, sulle sue sponde, se non addirittura in barca ad attraversarlo. E così, alcuni mesi prima del grande evento, presi un aereo da Nairobi, dove abitavo, e andai a trovare il capo della Polizia ugandese che conoscevo.

Nel corso dell’amichevole conversazione gli chiesi se avesse già messo a punto tutti i dispositivi di sicurezza. Lui rispose fieramente di sì: Kampala sarebbe stata impenetrabile come Fort Knox. E lì aggiunsi la domanda che tenevo di riserva: «E il lago?». Vidi subito, dal cambio di espressione del mio interlocutore, che ci avevo visto giusto. Sì, li avrebbero portati sul lago, e no, non avevano ancora previsto come proteggere la loro escursione. Morale: riuscii a piazzare i sistemi di sorveglianza che mi premevano e pure quattro nuove motovedette per pattugliare il vasto specchio d’acqua da cui nasce il Nilo Bianco.

Non soltanto: la riunione di Kampala divenne un esempio che dimostra come si può lavorare bene insieme quando si “fa sistema”, espressione idiomatica ripetuta spesso e applicata poco. Erano quelli gli anni in cui si stava decidendo chi avrebbe ospitato l’Esposizione Universale del 2015. In competizione erano rimaste Milano e la turca Smirne e i voti dei Paesi africani sarebbero stati determinanti.

L’allora ambasciatore italiano a Kampala, Umberto Plaja, un diplomatico intelligente e dinamico, e io unimmo le nostre energie, forti della bella figura che l’Italia aveva appena fatto prevedendo le necessità di sicurezza sul Lago Vittoria. E la sindaca di Milano dell’epoca, Letizia Moratti, reagì subito in maniera rapida e positiva, permettendoci di risolvere un altro dei problemi che la capitale ugandese avrebbe dovuto affrontare durante la riunione del Commonwealth: la circolazione, che nelle metropoli africane è un incubo. Quattro eccellenti ghisa – i mitici vigili milanesi –arrivarono in Uganda accompagnati dal loro comandante, fecero un corso accelerato di gestione manuale del traffico, delle scorte e degli ingorghi ai loro colleghi africani e lasciarono in ricordo un gran numero di palette tricolori, che gli agenti del traffico locali avrebbero brandito fieramente durante le giornate del summit.

Vivamente colpito dall’iniziativa del capoluogo lombardo, il presidente ugandese Yoweri Museveni chiamò l’ambasciatore Plaja e me e ci consegnò un libro sulle bellezze naturali del suo paese intitolato The Pearl of Africa (l’Uganda viene chiamato così ed è davvero un paese magnifico), non dopo averci scritto una dedica autografa: «Alla città di Milano, con gratitudine». Poi ci pregò di recapitarlo alla sindaca Moratti. Il messaggio era chiaro: Kampala non avrebbe dimenticato. Non lo fece e, anzi, convinse anche i Paesi vicini, su cui aveva molto influenza, a votare per Milano e non per Smirne. Insomma, Expo Milano 2015 deve qualcosa a cinque vigili in gamba e allo spirito di iniziativa di chi li ha inviati a Kampala.

Quanto a me, non avevo fatto nulla di speciale, se non intuire i «bisogni umani e sociali» del mio cliente, lavorare in rete e arrivare prima degli altri.

L’ultimo mio consiglio è quindi quello di tenere sempre la mente pronta e gli occhi aperti. Una delle ragioni che fanno del grande continente di cui parliamo un luogo affascinante e pieno di opportunità è che, per citare Plinio il Vecchio, «ex Africa semper aliquid novi». In Africa c’è sempre qualcosa di nuovo. È proprio così, per chi sa guardare.

SEGNALIAMO